Предварительный медосмотр при приеме на работу — что это, для кого обязательно?

Содержание:

Кто оплачивает и возмещает стоимость медосмотра и медкнижки

Если прохождение медицинского исследования необходимо на законодательном уровне, оплата участия работника в таких мероприятиях ложится на работодателя

Не важно, какой это вид осмотров: предварительный, регулярный. Существует несколько вариантов такой оплаты, например, заключение с медицинским центром соглашения либо самостоятельная оплата работником врачебных услуг с последующим предоставлением работодателю чека

В процессе прохождения исследования на каждого гражданина оформляется медицинская книжка. Это обязательный документ, где фиксируются результаты обследования, заключения специалистов. Бланки личных медицинских книжек относятся к бумагам, которые защищены от подделок уровнем В. Эти формы не поступают в продажу, их нельзя свободно приобрести. Выдача книжек производится территориальным подразделением СЭС на основании заявок, поступающих от предприятий.

Если работник обязан проходить осмотр медиков, то оформление медицинской книжки является обязанностью работодателя. Как и трудовая, медицинская книжка подлежит хранению на предприятии, где работает человек. Она выдается гражданину только на период прохождения осмотров. Чтобы контролировать сохранность этого документа, заводится специальный журнал.

Направление на медосмотр

Алгоритм прохождения медицинского исследования при приеме на работу детально регламентирован в статьях 212, 213 ТК РФ. В частности, закон описывает, с какой периодичностью для работников должны проходить медицинские осмотры, а также перечисляет обязанности наемного персонала в сфере охраны труда. Время прохождения медицинского осмотра оплачивается работодателем.

Обязательства наемного персонала в области охраны труда:

- следование требованиям по охране труда;

- правильное применение средств СИЗ;

- знание приемов оказания первой медицинской помощи;

- незамедлительное оповещение непосредственного начальника о фактах, являющихся угрозой жизни и здоровью людей.

По статье 212 ТК РФ работодатель может не допускать сотрудников к работе, если они не прошли установленный законом медицинский осмотр. Статья 213 ТК РФ регламентирует обязательность этой процедуры для сотрудников, которые в ходе работы связаны с опасным производством, условиями труда, признанными вредными, движением транспорта. Направление на осмотр выписывается на бланке работодателя. Выдается на руки гражданину. Отказ от прохождения врачей означает неисполнение соискателем на работу требований работодателя. Если требования начальника не выполняются действующими работниками, это означает игнорирование обязанностей по охране труда.

Осмотр врачей считается завершенным, если человек прошел всех необходимых специалистов. А также в случае, если ему были сделаны все необходимые диагностические процедуры. По результатам прохождения осмотра работнику выдается заключение. Второй экземпляр заключения остается в поликлинике, где проходил медицинский осмотр гражданин, первая копия отдается работодателю.

Бланк направления на медицинский осмотр, как предварительный, так и периодический, не имеет строгой, унифицированной формы. Но есть перечень реквизитов, которые должны обязательно быть вписаны в этот бланк по приказу Минздравсоцразвития от 2011 года номер 302Н.

Реквизиты:

- наименование организации, предприятия, ИП;

- форма собственности, код деятельности согласно ОКВЭД;

- наименование медицинского учреждения, его реквизиты;

- тип медицинского осмотра;

- фамилия, имя, отчество сотрудника;

- дата рождения работника;

- должность, тип работы;

- факторы, вредные для его здоровья.

По статье 212 ТК РФ работодатель может не допустить сотрудника к труду, если тот не прошел медицинский осмотр. Ссылаться на положения статей 121 и 157 ТК РФ, можно сделать вывод о том, что если человек не посетил врачей по обстоятельствам личного плана, время простоя в работе не будет оплачено его начальником. Но если человек не смог посетить клинику по обстоятельствам, не зависящим от его воли, простой также будет оплачен.

Закон указывает на обязательный мед осмотр несовершеннолетних граждан. Кроме того, приказом Минздравсоцразвития под номером 302 определены опасные факторы производства. Если люди работают на таких производствах, в отношении них проводятся предварительные, периодические осмотры медиками. А также определен порядок проведения этих обследований. Обязательному медицинскому исследованию предварительно при оформлении трудового контракта подлежат лица, не достигшие возраста совершеннолетия. По законам оно наступает с 18 лет.

По постановлению Главного санитарного врача РФ под номером 118 от 2003 года, при приеме на работу иностранных граждан, они обязаны представить работодателю справку об отсутствии у них ВИЧ инфекции.

Сколько действует справка о прохождении медкомиссии

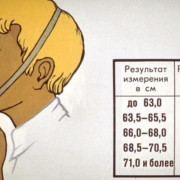

Справка об успешном завершении медицинского обследования сохраняет законную силу 1 год со дня оформления. Но если документ подготовлен по форме 0-86 У (для несовершеннолетних, абитуриентов ВУЗов или средних профессиональных учебных заведений), время её действия составит всего 6 месяцев.

Отметим, что при трудоустройстве на новое место, где также требуется медицинское обследование, навестить врачей придётся заново, даже если год ещё не истёк. Исключений не предусматривается, так как законодательство требует от работодателей направлять новых работников именно на первичный медицинский осмотр. Отход от этого принципа стал бы нарушением закона.

Периодичность обследования

Мы разобрались, как пройти медосмотр для трудоустройства в новую организацию. То есть, так называемый первичный осмотр. Далее придётся посещать врачей периодически. Частота визитов привязана к профессии:

- дважды в год — пищевая отрасль, продажа продуктов питания, кафе, рестораны, столовые, бары, прачечные, салоны красоты;

- ежегодно — детские сады, школы, колледжи, техникумы, университеты, аптеки и непродовольственная торговля, опасные и вредные учреждения;

- 1 раз в 2 года — работники электроустановок и станков с движущимися элементами.

Где можно проводить медосмотр при поступлении на работу

Для того чтобы по всем правилам организовать проведение предварительного медицинского осмотра при приеме на работу

и обезопасить работодателя от поддельных медицинских заключений, лучше всего заключить договор с медицинской организацией, имеющей лицензию на оказание данных услуг.

Лично, и причем, неоднократно, выявляла поддельные медицинские заключения у соискателей! Естественно, хорошо зарабатывать хотят все, не взирая иной раз на противопоказания врачей, поэтому покупают заключение в медклинике, конечно же, без договоров и чеков, сдают в компанию и говорят, что мне компенсация не нужна.

С чего такая щедрость? Ведь медосмотр для работы на севере может стоить 6-8 тысяч рублей. Оказывается все просто, хочется хапнуть денег. Один сотрудник даже пытался скрыть цирроз печени.

Ну и кому хуже он сделал бы, себе или работодателю? Наверное, обоим!

Однажды был целый “поток” липовых заключений. Приходили работники, не желающие тратить свое драгоценное время на прохождение медосмотра в больнице и покупали их у одного из врачей того же ЛПУ.

Как выявила?

Если честно, совершенно случайно мне в руки попались два заключения одного и того же медучреждения, различались печати, причем это было явно.

Перебрав все медицинские заключения этой больницы, появилось две кучки – поддельные и реальные.

Написав сопроводительное письмо на имя главного врача больницы с просьбой проверить по медицинским картам факт прохождения предварительного медосмотра уже трудоустроенных сотрудников, отправилась в медучреждение. Главный врач, рассмотрев документы, попросила данный факт не афишировать и пообещала разобраться с жуликом-врачом.

В итоге доктор, выдававший липовые заключения больше, там не работает, а главный врач, чтобы “замять” данную ситуацию и не доводить дело до жалоб в проверяющие инстанции, предложила пройти медосмотр сотрудникам, предоставившим “липовые” заключения повторно, только уже за счет ЛПУ.

Понимаю, что не всегда есть возможность заключать договора с медучреждениями из-за регионального разброса и удаленности сотрудников от офиса или филиала, то в этом случае допускается прохождение предварительного медосмотра по месту проживания.

Законодательством не запрещается проходить медосмотр в медучреждении, с которым не заключен договор у будущего работодателя, но мой вам совет – всегда требуйте предоставить договор, чеки и лицензию клиник. Это хоть как-то защитит предприятие от форс-мажорных ситуаций.

По предоставленному договору и чекам, работодатель в обязательном порядке должен провести возмещение затрат. Так что стимул для работников не плохой, а если не приносят и “метнуться” за ними “кабанчиком” не хотят, то это уже подозрительно 🙂 Деньги, как правило, любят возвращать все.

И начиная с 2020 года законодательство обезопасило работодателя в этом плане. Хотите узнать как? Читайте заметку до конца!

Направление на предварительный медосмотр по приказу 302н

Основополагающий документ для проведения любого медосмотра — это приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011г., здесь вы можете почерпнуть всю необходимую информацию для того, чтобы оформить направление на предварительный медосмотр.

Заполняется оно элементарно, за исключением одной строчки, где нужно указать вредные и опасные производственные факторы, если вы раньше никогда не сталкивались с заполнением направления, можете и призадуматься, что здесь писать.

Начнем с более простого пути – специальная оценка условий труда. В картах к каждой из должностей указываются вредные факторы, а если быть точнее, в таблице “Гарантии и компенсации” должны быть указаны пункты и приложения Приказа №302н.

Если же должность новая и СОУТ еще не проведена, как с моим примером стропальщика, то стоит задуматься, а что же будет воздействовать на него в процессе работы.

Плюс изучите Приложение № 1 и № 2 Приказа, там все подробно написано, и вы легко сможете подобрать подходящий для нужной должности пункт, а может и не один.

Какие документы должен предоставить работник при прохождении предварительного медосмотра

Со вступлением в силу приказа N 1032н от 13.12.2019г. появились изменения в перечне документов, которые соискателю необходимо иметь при себе, когда он направляется проходить предварительный медосмотр.

Выдавая направление, предупредите будущего работника, что при себе необходимо иметь:

- Паспорт

- Направление на предварительный медосмотр

- СНИЛС

- Выписка из поликлиники по месту регистрации / результаты диспансеризации

- Если ранее проводилось обязательное психиатрическое

- освидетельствование, то обязательно взять с собой.

Прохождение медосмотра

Организации и предприятия, заключившие с медучреждениями (в том числе и коммерческими) специальные договоры о проведении медосмотров как уже имеющихся в штате, так и принимаемых на работу сотрудников, могут вносить в данные списки дополнительные виды исследований и анализов. Их результаты необходимы для более точного определения профпригодности будущих сотрудников для работы в конкретных областях деятельности.

Для соискателей, устраивающихся в госорганы, требуется проходить осмотр только у двух специалистов: психиатра и нарколога. Это отличие обусловлено тем, что имеющиеся у граждан физические ограничения не являются существенными препятствиями для трудоустройства и качественного исполнения служебных обязанностей.

Методические приемы к использованию в экскурсии

Методика проведения экскурсий направлена на то, чтобы помочь экскурсантам легче усвоить содержание экскурсий. Делается это с помощью методических приемов, которые делятся на две группы — приемы показа и приемы рассказа, но практика требует применения еще более сложной классификации методических приемов: по их назначению, времени и месту использования и т. д.

Задача методических приемов — обеспечить наилучшую действенность экскурсионного метода сообщения знаний аудитории. Методические приемы могут быть рассмотрены в нескольких аспектах: как оптимальный способ выполнения определенных действий, как средство превращения пассивного осмотра в активное наблюдение объекта экскурсантами; как основа процесса трансформации устной информации в зрительную; как основа анализа и синтеза на экскурсии и т. д.

Все методические приемы, правильное использование которых составляет одну из основ профессионального мастерства экскурсовода, могут быть по своему назначению подразделены следующим образом:

— приемы непосредственного ведения экскурсии (показ и рассказ);

— приемы, направленные на создание условий для эффективного проведения экскурсии.

Классификация методических приемов

Методические приемы подразделяются на несколько групп в зависимости от их назначения: методические приемы, задача которых — помочь экскурсоводу установить прочные контакты между экскурсоводом и экскурсантами; приемы, задача которых добиться устойчивого внимания аудитории к наблюдаемому объекту; приемы, закрепляющие внимание к рассказу, возбуждающие у экскурсантов интерес к определенным вопросам; приемы, обеспечивающие зрительное восприятие экскурсионного материала. В классификации приемов проведения экскурсии выделяются две группы1

В классификации приемов проведения экскурсии выделяются две группы1

Другой комментарий к статье 21 ТК РФ

§ 1. Комментируя данную статью, необходимо отметить, что в ней законодательно закреплены основные права и обязанности работников в сфере трудового права.

Права и обязанности работников неразрывно взаимосвязаны между собой, так как правам работника корреспондируют обязанности работодателя. В ч. 1 ст. 21 сформулированы основные права работника.

В числе основных прав работников данная статья закрепляет право на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Кодексом, иными федеральными законами.

Трудовой договор является одним из оснований возникновения трудового отношения. Он является одной из форм реализации свободы труда. Сама свобода труда предполагает право работника не только заключать, но и изменять, а также расторгать договор. Трудовому договору в настоящем Кодексе посвящен разд. III (см. комментарии к нему).

Работник имеет право на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором, т.е. по конкретной трудовой функции (специальность, квалификация, должность)

Это является важной гарантией, трудовая функция может быть изменена лишь по согласию сторон

§ 2. Работник имеет право на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными нормативными требованиями охраны труда и коллективным договором, а также право на здоровые и безопасные условия труда. Кодекс предоставляет работнику ряд гарантий, которые закреплены в самостоятельной гл. 36 (см. ст. 219 — 224 и комментарии к ним).

§ 3. К основным правам работника относится и право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с его квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. Государство гарантирует минимальный размер оплаты труда федеральным законом. В настоящее время он не может быть менее 720 рублей в месяц. В бюджетной сфере установлена тарифная ставка 1-го разряда в размере 720 рублей в месяц.

§ 4. К числу основных прав работника относится право на отпуск, закрепленное в ст. 37 Конституции РФ. В трудовом законодательстве РФ имеется большая группа норм, регулирующих право граждан на отдых после заключения трудового договора. См. подробнее разд. V Трудового кодекса РФ (ст. 106 — 128 и комментарии к ним).

§ 5

В современный период важное значение имеет право работника на повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку работников. Основные положения, раскрывающие данное право, содержатся в разд

IX ТК (см. ст. 196 — 208 и комментарии к ним).

§ 6. В числе основных прав работника — право на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. Данное право находит свое развитие в Федеральном законе от 8 декабря 1995 г. «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Каждый достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудовую (профессиональную) деятельность имеет право вступить в профсоюз.

§ 7. Необходимо отметить, что комментируемая статья говорит о праве на участие в управлении организацией. Участие в управлении организацией является одной из форм социального партнерства, оно осуществляется, как правило, представительными органами работников. Трудовой кодекс устанавливает различные формы участия работников в управлении организацией (см. ст. 53 и соответствующий к ней комментарий).

§ 8. К числу основных прав работников относятся: право ведения коллективных переговоров и заключения коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; право защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми способами, не запрещенными законом; право на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров.

§ 9. В ст. 21 указывается наряду с другими правами право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами. Вместе с этим в ст. 22 предусматривается обязанность работодателя возместить вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. Таким образом, праву работника соответствует аналогичная обязанность работодателя, хотя сформулированы они по-разному. Однако смысл ясен — вред во всех случаях обязан возместить работодатель. В данном случае допущена неточность. Работодатель не должен возмещать вред, причиненный работнику при повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. В связи с введением обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний обязанность работодателя заключается в другом: он обязан в установленном порядке и в определенные страховщиком сроки начислять и перечислять страховые взносы, исполнять решение страховщика о страховых выплатах, выполнять иные обязанности, установленные соответствующим законом о данном виде обязательного социального страхования. Что касается обязанности по возмещению указанного вреда, то она возлагается не на работодателя, а на страховщика, каковым является Фонд социального страхования Российской Федерации (см. ст. 17, 18 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях», ст. 184 ТК и комментарий к ней).

Ответственность (гражданско-правовая) работодателя перед застрахованным существовала ранее, до введения обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. С 2000 г. гражданско-правовая ответственность работодателя по указанным несчастным случаям не применяется в связи с введением обязательного социального страхования.

Что касается возмещения морального вреда, в том числе в случаях повреждения здоровья работника или его смерти вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, то он возмещается работодателем за счет его собственных средств (см. ст. 237 Кодекса и комментарий к ней).

§ 10. Работник имеет право на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. Обязательное социальное страхование — это принудительное социальное страхование. Такому страхованию подлежит каждый работник, выполняющий работу по трудовому договору, независимо от его желания.

Его страхует работодатель, это его обязанность, установленная волей государства. Конкретно обязательное социальное страхование выражается в уплате соответствующих страховых взносов и получении в соответствии с установленными правилами соответствующих видов обеспечения или в обслуживании за счет средств обязательного социального страхования.

Если уплата страховых взносов носит обязательный, принудительный характер, то получение обеспечения или обслуживание за счет обязательного социального страхования зависят от усмотрения работника. Он может, например, обратиться за назначением полагающейся ему пенсии, а может и воздержаться от этого.

Обязательному социальному страхованию подлежат все граждане, работающие по трудовому договору, без какого-либо исключения, в частности внештатные работники, работники, выполняющие временные и даже кратковременные работы. Не имеют значения ни место, ни характер работы, ни система, ни порядок оплаты труда.

§ 11. В настоящее время в России существует три вида обязательного социального страхования, которым соответствуют три фонда, где аккумулируются средства социального страхования. Это Фонд социального страхования (фонд пособий и некоторых других видов обеспечения и обслуживания главным образом работающих), Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Все эти фонды организационно обособлены и предоставляют гражданам различные виды обеспечения и обслуживания. Объединяет их общий метод образования средств — взимание страховых взносов в обязательном порядке в размерах, установленных законом (размеры страховых взносов различны, не всегда совпадают и правила формирования фондов). Все эти фонды централизованные, их средства являются федеральной собственностью.

Понятие «обязательное социальное страхование» охватывает все три вида и фонда социального страхования.

Ранее, до 2001 г., помимо трех названных видов обязательного социального страхования действовала система обязательного социального страхования по безработице. Средства данного вида обязательного социального страхования сосредоточивались в Государственном фонде занятости населения. С 1 января 2001 г. этот фонд упразднен (ст. 2 Федерального закона от 5 августа 2000 г. // СЗ РФ. 2000. N 32. Ст. 3341).

Основы обязательного социального страхования установлены Федеральным законом от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ (СЗ РФ. 1999. N 29. Ст. 3686; 2003. N 1. Ст. 5). Этот Закон в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права регулирует отношения в системе обязательного социального страхования, определяет правовое положение субъектов обязательного социального страхования, основания возникновения и порядок осуществления их прав и обязанностей, ответственность субъектов обязательного социального страхования, а также устанавливает основы государственного регулирования обязательного социального страхования.

§ 12. В новом Трудовом кодексе указываются лишь некоторые виды обеспечения за счет средств обязательного социального страхования. Это пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, пособие при усыновлении ребенка, пособие по уходу за ребенком (см. ст. 183, 255, 256, 257 ТК и комментарии к ним), а также обеспечение при повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (см. ст. 184 ТК и комментарий к ней).

За счет средств обязательного социального страхования предоставляются и другие виды пособий (пособия при рождении ребенка, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности), а также трудовые пенсии (по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца) и некоторые иные виды обеспечения и обслуживания.

Об обязанности работодателя осуществлять обязательное социальное страхование работника см. ст. 22 ТК и комментарий к ней.

§ 13. В комментируемой статье кроме основных прав законодатель закрепил и основные обязанности работника.

К числу основных обязанностей работника относятся: добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором; соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации; соблюдение трудовой дисциплины и др.

Сформулированные трудовые обязанности работников в ст. 21 Кодекса конкретизированы в правилах внутреннего трудового распорядка, в трудовом договоре. См. подробнее гл. 22, 29, 30, 34 ТК и комментарии к ним.

Невыполнение обязанностей, возложенных на работника трудовым законодательством, локальными нормативными актами и трудовым договором, может повлечь за собой применение как дисциплинарной, так и материальной ответственности по действующему Кодексу.

Одна из основных обязанностей работника — это обеспечение сохранности имущества работодателя. В ст. 238 ТК установлена материальная ответственность работника за ущерб, причиненный непосредственно самому работодателю, а также возникший у него в результате возмещения ущерба иным лицам (см. ст. 238 Кодекса и комментарий к ней).